항생제 내성 만드는 사육 환경

미래 식량 자원 발굴 연구 필요

지속가능한 식문화 이끄는 기업

한국농촌경제연구원 농업 전망 통계에 따르면 지난 2023년 한 해 동안 국내에서 도축한 닭 마릿수는 10억 1,137만 마리로 나타났다. 이어 지난해 국내 닭고기 소비량은 74만 2,000톤(t), 국내 생산량은 60만 7,000t, 수입량은 18만 4,000t으로 집계됐다.

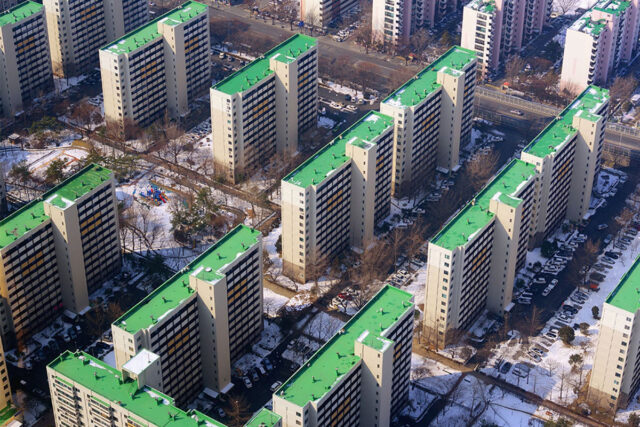

그렇다면 이렇게 많은 닭 물량을 어떻게 조달하고 있는 것일까? 일반적으로 양계 산업은 ‘공장식 축산’ 방식이 대표적으로 이루어지고 있다. 특히 높은 수요량을 맞추기 위해서는 닭의 빠른 성장이 필수적인데, 공장식 축산의 경우 특성상 활동 공간이 넓지 않아 빠른 성장을 기대하기 어려웠다. 이에 업계는 닭의 성장을 촉진시키는 ‘항생제’에서 그 답을 찾았다.

1950년대 한 연구원은 항생물질 찌꺼기를 투여한 닭이 영양제를 먹인 닭보다 성장이 빠르다는 사실을 발견했다. 이후 배합사료에 항생제를 투여하기 시작하면서 닭고기 생산량이 큰 폭으로 상승하기 시작했다. 하지만 문제는 여기서부터 시작됐다. ‘항생제 내성(AMR)’에 대한 부작용이 대두된 것이다.

영국의 경제학자 짐 오닐은 영국 정부의 의뢰를 받아 2014년부터 항생제 내성 문제에 관한 연구를 진행했다. 2016년 짐 오닐이 발표한 최종 연구보고서에 따르면 연간 70만 명이 항생제 내성에 대한 문제로 사망하고 있으며 이 문제를 해결하지 못한다면 2050년까지 매년 전 세계적으로 1,000만 명이 사망할 것이라고 설명해 우려의 목소리가 높아지고 있다.

이에 따라 유럽 연합(EU)은 2006년 모든 회원국에 대해 배합사료 내 항생제 사용을 금지했으며 우리나라도 2011년 합류했다. 하지만 공장식 축산 방법은 전염병에 취약해 일부 농장주들이 항생제를 임의로 투여하는 경우가 발생하고 있다. 이는 항생제에 대한 내성을 회복할 새도 없이 항생제 저항력을 지닌 세균을 생태계로 퍼지게 하는 악순환이 지속될 가능성이 높다.

일각에서는 이런 악순환의 흐름을 끊고 지속 가능한 식재료의 도입이 필요하다는 목소리가 높아지고 있다. 지난해 이마트는 세계자연기금(WWF)과 협력해 지속 가능한 식문화를 위한 ‘K-퓨처푸드(K-Future Foods) 52’ 보고서를 발표했다. 해당 보고서는 한국인의 식문화를 기반으로 환경에 대한 부담을 줄인 건강한 식재료 52가지를 선정해 기록했으며, 육류를 대신할 수 있는 대두와 버섯류가 많이 포함돼 이목이 쏠렸다.

박민혜 한국 WWF 사무총장은 “이번 보고서를 통해 지속 가능한 식재료 소비로 자연에 미치는 영향을 줄이면서 건강을 개선할 수 있는 구체적 방안을 제시하고자 했다”라며 “소비자가 지속 가능한 제품을 선택하면 기업의 변화를 촉진할 수 있고 기업은 책임감 있는 생산과 유통을 통해 지속 가능한 식량 시스템 구축에 이바지할 수 있기 때문이다”라고 설명했다.

이처럼 지속 가능한 식량 시스템 구축을 위해 노력하고 있는 우리나라 기업에도 관심이 쏠렸다. ‘오뚜기’는 전통과 첨단 기술의 조화를 바탕으로 원료 생산부터 소비 및 폐기까지 전 과정을 친환경으로 설계하고 있다. 더불어 비자중심경영(CCM) 인증과 고객 소통 강화 프로그램을 통해 제품의 신뢰성과 안전성을 확보하기 위해 지속적인 노력을 기울이고 있다.

이 외에도 지난 6월 풀무원 계열의 브랜드 ‘올가홀푸드’는 친환경 식재료와 함께 가공한 식품을 중심으로 지속 가능한 소비를 제안하는 ‘친환경 그린 페스타’를 진행했다. 올가홀푸드 관계자는 “이번 친환경 그린 페스타는 친환경, 유기농 먹거리의 가치에 대한 소비자들의 인식 향상에 목적성을 둔다”라며 “올가홀푸드가 오랫동안 지켜온 지속 가능한 먹거리 철학을 담아 준비했다”라고 밝혔다.

댓글0